IPニュース 分離出願の紹介

1. 意義及び趣旨

分離出願とは、拒絶査定不服審判の請求が棄却された特許出願(以下、「原出願」という)について、審査段階での拒絶査定に含まれない請求項を分離して新たな特許出願とするもので、分離出願については分割出願と同様、出願日の遡及効が認められる(特許法第52条の2)。従来、一部の請求項に対ついてのみ拒絶査定を受けた場合、拒絶査定不服審判の請求期間内に特許登録が可能な残りの請求項を分割出願し、登録を受けることができた。しかし、当該期間が経過し、拒絶査定不服審判の段階では、一つの請求項にでも拒絶理由が認められる場合、審判請求が棄却されるため、特許可能な請求項について登録を受ける方法がなかった。こうした場合にでも、特許が可能な発明に対する特許獲得の機会を拡大させるため、拒絶査定不服審判請求の棄却後でも、拒絶査定がなされなかった請求項に対して別途の出願を行うことができる分離出願制度が導入された。分離出願制度は、2022年4月20日以後、拒絶査定不服審判が請求されたものから適用されている。

2. 分離出願の要件

- 主体的要件:分離出願ができる者は、特許拒絶査定時の原出願の出願人である(特許法第52条の2第1項)

- 時期的要件:分離出願ができるときは、原出願に対する拒絶査定不服審判請求に対する棄却審決謄本を送達された日から30日(特許法院提訴期間)(審判長が付加期間を定めた場合にはその期間)以内である(特許法第52条の2第1項、第186条第3項ないし第5項)

- 客体的要件:分離出願できる発明は、原出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内である(新規事項追加禁止)(特許法第52条の2第1項)

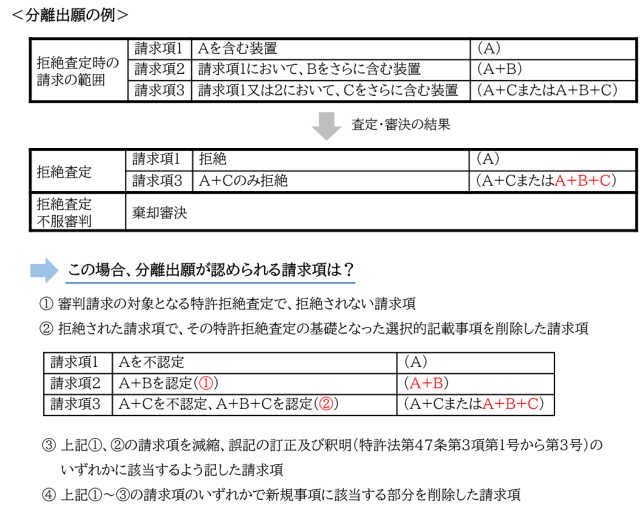

分離出願の請求の範囲には、次に該当する請求項のみを記載することができる(特許法第52条の2第1項第1号から第4号)。 (下の①~④)

ただし、分離出願には、以下のような制限がある。

- 請求の範囲提出猶予制度、及び外国語出願制度を活用できない(特許法第52条の2第3項)

- 新たな分離出願、分割出願又は変更出願の基礎になれない(特許法第52条の2第4項)

- 分離出願について再審査請求ができない(特許法第67条の2第1項第3号)

◎ 専門家からのコメント

- 分離出願制度により拒絶査定不服審判で棄却審決されても、登録可能な請求項を分離出願して登録を受けることができるようになった。

- これにより、出願人は、全請求項のうち、一部の請求項で出願発明が拒絶査定を受けた場合でも、拒絶査定不服審判を請求しつつ残りの請求項に対して分割出願をすることができ、拒絶査定不服審判が棄却審決された場合、その時に分離出願も行うことができる。

- つまり、出願人は状況に応じて二つの方法のいずれかを適宜に選択すればよい。しかし、分割出願は、更なる分離出願や分割出願、再審査請求に対する制限がない一方、分離出願については、これらに対する制限が伴うため、注意が必要である。